Shade3Dのコツ (付録)キャラクター製作の流れ |

|

| ときどき、どんな風にしてキャラクターを作っているんですか?という 質問をいただくことがあるので、この場で紹介します。細かく書いても わけが分からないだろうから大まかな感じで。 ●全体の流れ (1)下書き (2)モデリング(ラフ) (3)軽く色付け (4)モデリング(細かく) (5)バランスチェック (7)テクスチャ製作・仕上げ 右のキャラクターを元に、以下でそれぞれの項目を解説していきます。 |

|

| ●下書き1 どんなキャラクターにしようかなと、自由にノートに鉛筆で描き込んでいます。自分だけの世界なので 恥ずかしがらず自由に。 なんらかの具体的なイメージがあるのと無いのとでは作業効率は全然違います。それが完成形である必要は 全く無いので、とにかく描いてみることが大事かなと。 作業時間自体はそんなにかけていません(1時間くらい)。でも、このイメージが後のキャラクターのベースに なるので集中します。 今回は人間とはちょっと違う種族の旅人をイメージしています。大きな帽子と裾の長い服が特徴に。 ●下書き2 下書きが書けたら、スキャナなりデジカメなりでパソコンに取り込み、着色します。色があるとカラーリングも 考えやすいので。 パソコンに取り込む前に着色するのももちろんOKです。Pictbearのような優れたフリーソフトがたくさんある ので利用するのもいいでしょう。 この時点では赤い帽子、緑の服、日に焼けた肌をイメージ。 |

|

|

|

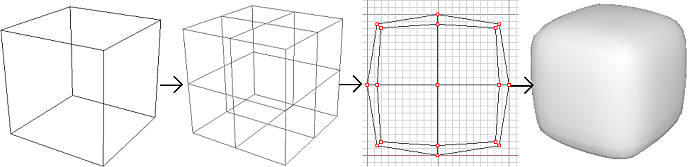

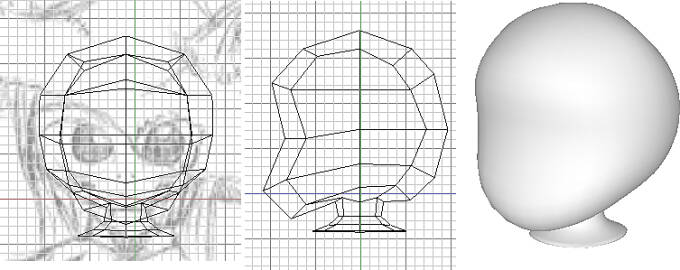

| ●モデリング(ラフ)1 下書きをテンプレートとしてShadeに取り込みます。方法はマニュアル参照で。テンプレートはそのままだと 見にくいので「テンプレートの設定」から不透明度を0.5ほどにします。 テンプレートを元にモデリングをします。私の場合、すべてポリゴンで作成していますが、自由曲面でも同様です。 立方体(サイコロ型)を作成してから、テンプレートに合わせて輪郭を作っていきます。 まずは縦横に3、4分割してから、正面図で外側から順に。次に側面図でおでこ、アゴ、後頭部と輪郭を整えます。 始めからコントロールポイントを増やしすぎると後の作業がしんどいので本当に最小限に抑えるのがポイント。 ポリゴンのツールも「ナイフ」で分割してコントロールポイントを1つ1つ移動する、というローテクです。 *ポリゴンモデリングのとき、ラフモデリングの段階から角の丸めを1.0にし、限界角度を170度にしています。 曲面の具合が見やすく、わずらわしいシワが発生しないため。 |

|

|

|

|

|

| ●モデリング(ラフ)2 & 軽く色付け 目や口、耳など顔のパーツを大まかに作ります。ポリゴンの場合、主に押し出しツールを使って鼻や唇を押し出してから 形を整えます。 目は押し出しツールで押し込みます。始めに目の輪郭状になるように、ナイフでコントロールポイントを追加する のがポイントです。目のくぼみができたらバランスを見るために眼球を簡単に作ってはめ込んでみます。 (ポリゴンの場合、押し出しツールを使って)大雑把に体を作ります。顔と体のバランスを見るためなので、指などは 後回しに。自分は何頭身のキャラクターを作りたいのかも意識します。 服は体を複製し、それをベースに作ります。袖口や裾はは面を押し込んでから穴を開けます。ズボンも同様。 下書きをもとに色をつけます(目だけは作りおきのテクスチャを貼り付け)。テクスチャでなく基本色だけです。 |

|

|

|

| ●モデリング(ラフ)3 髪の毛は、厚みのある板形状に丸みを持たせ、一本一本配置します。少し根気の要る作業ですがめげずに。 これらの作業中にも何度もレンダリング(テストレンダリング)してバランスをチェックします。レンダリングクオリティ は低くても良いし、ノイズが発生してもOKなので。レンダリング時間も5分、10分位で終わるような設定にします。 影の陰影による立体感をチェックしやすいので適当な写真を用いてIBLを使うのがお勧めです。IBLって何ぞや? という方はShadeのコツ(パストレーシングを使おう)参照。 レンダリング画像は番号付けして管理・保管しましょう。 下のサンプルでは、顔が細長いと感じたので丸く修正し、縦方向にも圧縮した形にしました。顔に対して体が小さかった ので、体だけ拡大しました。この作業でもコントロールポイントの追加は極力最小にします。 チェックすべきは主に 1) 顔の大きさに対する目や鼻などのパーツの大きさ 2) 体と顔の大きさのバランス 3) 体に対する手足の長さ このように、ラフモデリングの段階でも何度もテストレンダリングし、気になったところはすぐに手直しをします。 理想の形とは何か違う、違和感を感じると思ったら時間をかけてじっくり観察。画面から少し離れてみるのも良いですし、 1つ前のテストレンダリング結果と見比べるのもありです。チェックポイントをノートに書き留めておくのもOK。 ここで妥協しない・くじけない心が大切だと思っています。 |

|

|

|

| ●モデリング(細かく)1 ラフなモデリングで自分のイメージする形にできてから初めて、少しずつ細かいところをモデリングします。いきなり 細かいところをいじりだすと何が悪いのか分からなくなるので。 顔の鼻や目元の細かい造詣から、手足の指、服の裾の厚み付け、しわ付けなど順番に少しずつ。色も不自然さを 感じたら適宜変えます。 細かいモデリングの中で全体的なバランスの不自然さを感じることはよくあります。そんなときは、前述同様に少し 画面から離れて見るなどして、どこがおかしいかチェック・修正します。 途中、遊びでポーズをつけてテストレンダリングするのもお勧めです。印象がガラッと変わるし、息抜きにもなります。 ポーズをつけて初めて見えることもあるでしょう。 レンダリングされただけの画像に比べ、色補正もしてあげるとさらに印象が変わります。詳しくは Shadeのコツ(お手軽補正をしよう)参照。 |

|

|

|

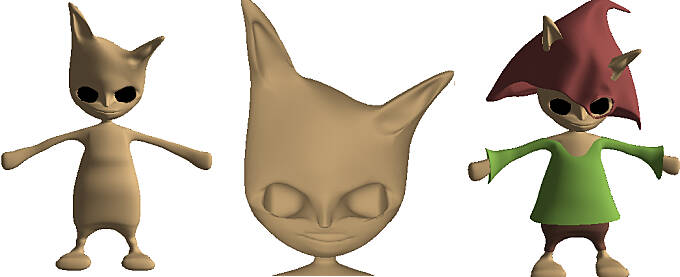

| ●モデリング(細かく)2 & バランスチェック 今まで大雑把にしてきた服のデザインやら髪型を考えます。下書きの時点で具体的に考えてあれば、それを再現 すればOKです。 これで確定!、ってしてしまうとアイデアに制限ができてしまうので、これ着けてみたらどうかな?というのをラフで いいので適用してみます。時間がかかるし苦しい作業でもありますが、時には自分のイメージ以上のものが創造 される楽しい作業でもあります。 ここでも常に全体のバランス(顔や体の大きさの)に注意します。 |

|

|

|

| ●テクスチャ製作・仕上げ いよいよ作業も終盤。今までは色は基本色のみでしたが、やはり質感設定とテクスチャを製作してあげることで クオリティは格段にあがります。XYZ投影やラップマッピング、UVマッピングなどありますが、自分のやりやすいもの、 必要なものを選んで作業します。 顔や髪のテクスチャ、服の模様、バンプマップ、トリムマップなどコツコツと。 テクスチャ自体とレンダリングしたときの色の出方はやっぱり違うので、ここでもテストレンダリングは欠かせません。 テクスチャを貼っているうちに、どうしても等身バランスに不自然さを感じたので、また画面から少し離れて見直しました。 最終的に3.5等身から4.5等身くらいに。衣装も変更・追加しています。 以上でキャラクター製作は完了です。 |

|

|

|

| ●まとめ 1) 下書きはモデリングの重要な指針になるので、落書き程度でいいので描く。 2) モデリングは少ないコントロールポイントでラフな形状からスタート。 3) テストレンダリングはこまめに行い、いつでも見直せるよう管理・保存する。 4) テストレンダリングは汚い・ノイズだらけでいいので、大域照明(IBL)&最速設定で。 5) バランス(等身)チェックは最初から最後の段階までいつでも。画面から少し離れて見るのがお勧め。 |

|